Feedback wird oft mit Kritik, Unsicherheit oder Rechtfertigungsdruck verbunden. Doch richtig eingesetzt kann es ein wirkungsvoller Impuls für Entwicklung, Beziehung und Selbstverantwortung sein. In diesem Deep Dive stellen Thilo Leipoldt und Veronika Völler ein Feedback-Verständnis vor, das nicht auf Bewertung, sondern auf Entwicklung zielt: Solution Focused Feedback.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Was funktioniert bereits und wie lässt sich mehr davon erreichen? Die Autoren zeigen auf, wie lösungsorientiertes Feedback nicht nur motiviert und stärkt, sondern auch wirksam auf komplexe Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt reagiert.

Besonders im Fokus steht das Format Feedforward, ein Feedback, das konsequent in die Zukunft blickt, konkrete Verhaltensbeispiele nutzt und Entwicklung statt Bewertung fördert.

Der Deep Dive vermittelt:

- Die Grundprinzipien lösungsorientierter Rückmeldung

- Den Unterschied zwischen Feedback, Lob, Tadel und Absichtserklärungen

- Praktische Impulse zur Etablierung einer vertrauensvollen Feedback-Kultur

- Konkrete Gesprächsstrukturen für Feedforward im Führungsalltag

- Tipps für den konstruktiven Umgang mit Feedback, auch wenn es schlecht gegeben wurde

Fazit: Solution Focused Feedback ist kein Tool, sondern eine Haltung: stärkend, kooperativ und zukunftsgerichtet.

Du möchtest weiter lesen?

Oder hier weiter lesen....

Zusammenfassung

Die Autoren vertreten eine konsequent lösungsorientierte Sicht auf Feedback. Sie beschreiben Feedforward als wirkungsvollste Art, Kritik zu äußern. Sie berufen sich auf über 15 Jahre Erfahrung mit lösungsorientierten Feedback-Techniken.

Lösungsorientiertes Feedback: Vom Kritisieren zum Ermöglichen

In Unternehmen wird Feedback oft mit Unsicherheit, Rechtfertigungsdruck oder gar Angst assoziiert, dabei ist es in einem lösungsorientierten Format ein hochwirksames Kommunikationsinstrument. Wie kommt es, dass eine an sich wirkungsvolle Methode so häufig mit Abwehrreaktionen verbunden ist? Viele Rückmeldesysteme konzentrieren sich auf Defizite, auf Lücken, auf das, was fehlt. Feedback wird dann schnell zum Korrekturversuch statt zum Entwicklungsimpuls.

Doch was wäre, wenn Feedback nicht in erster Linie der Kritik, sondern der Zukunftsgestaltung diente? Wenn es nicht darum ginge, Verhalten zu beurteilen, sondern Potenziale zu erkennen und gemeinsame Vorstellungen einer besseren Zusammenarbeit zu entwerfen?

Lösungsorientiertes Feedback stellt genau diese Perspektive in den Mittelpunkt. Es fragt nicht: „Was lief falsch?“, sondern: „Was funktioniert bereits und wie lässt sich davon mehr erzeugen?“ Es ist ein Zugang, der auf Wirksamkeit zielt, statt auf Perfektion. Einer, der stärkt, statt zu schwächen. Und einer, der Menschen einlädt, sich freiwillig weiterzuentwickeln, aus innerer Motivation, nicht aus äußerem Druck.

In diesem Artikel beschreiben die Autoren die Grundprinzipien lösungsorientierter Rückmeldung, typische Stolpersteine klassischer Feedbackformate und geben Impulse, wie Führungskräfte eine konstruktive, zukunftsgerichtete Feedback-Kultur etablieren können. Denn in einer komplexer werdenden Arbeitswelt brauchen wir Dialoge, die Menschen ins Handeln bringen und nicht in die Rechtfertigung.

Was meint Lösungsorientierung?

Lösungsorientierung ist heute ein etabliertes Prinzip in der Veränderungsarbeit und ist im Unternehmenskontext schon länger angekommen. Ihr Ursprung liegt in der lösungsfokussierten Kurztherapie von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg. Statt sich auf Probleme zu konzentrieren, richtet dieser Ansatz den Blick auf funktionierende Ausnahmen, vorhandene Ressourcen und mögliche nächste Schritte.

Die drei zentralen Prinzipien lauten:

- „Repariere nicht, was nicht kaputt ist.“

- „Finde heraus, was gut funktioniert – und tu mehr davon.“

- „Wenn etwas nicht funktioniert – versuche etwas anderes.“

Im Gegensatz zu defizitorientierten Methoden, bei denen Expert:innen Probleme analysieren, Überzeugungen korrigieren oder verborgene Ursachen entschlüsseln wollen, setzt der lösungsorientierte Ansatz auf Kooperation, Augenhöhe und ein positives Menschenbild. Der Gesprächsführende geht nicht als „Besserwisser“ vor, sondern fragt neugierig und ressourcenorientiert:

- Was gelingt bereits?

- Was war zuletzt ein kleiner Fortschritt?

- Was wäre ein nächster Schritt in Richtung Ziel?

Ben Furman bringt es auf den Punkt: „Probleme sind verkleidete Ziele.“ Veränderung entsteht nicht durch Problemverstehen, sondern durch das Verstärken dessen, was funktioniert.

Auch die Hirnforschung liefert Rückenwind: Neuroplastizität zeigt, dass unser Gehirn lernfähig bleibt und sich durch wiederholte Erfahrung kontinuierlich verändert. Wer den Fokus auf Stärken und Fortschritte lenkt, unterstützt diese Lernprozesse wirksam.

In komplexen Unternehmensrealitäten führt Problemfokussierung häufig zu Schuldzuschreibungen und Rechtfertigungen. Lösungsorientierung dagegen fördert Verantwortung, Motivation und Handlungsfähigkeit: Schritt für Schritt.

Nutzen lösungsorientierter Führung

Höhere Effektivität bei komplexen Herausforderungen

Lösungsorientierung unterstützt Führungskräfte dabei, mit steigender Komplexität, Innovationsdruck und Veränderungsgeschwindigkeit produktiv umzugehen, nicht durch mehr Arbeit, sondern durch intelligenteres Arbeiten.

Potenziale aktivieren statt ausbremsen

Lösungsorientierte Fragen fördern eigenständige Ideen bei Mitarbeitenden. Diese setzen eigene Ideen nachweislich motivierter um, ein Schlüssel zur nachhaltigen Befähigung.

Entlastung durch geteilte Verantwortung

Wer lösungsorientiert führt, fördert Verantwortungsübernahme. Führungskräfte laufen weniger Gefahr, zum Flaschenhals zu werden, Mitarbeitende übernehmen selbstständig komplexere Aufgaben.

Mehr Motivation und bessere Zusammenarbeit

Die Fokussierung auf Stärken schafft eine positive Atmosphäre und setzt Engagement, Kreativität und Veränderungsbereitschaft frei, bei Führungskräften wie Mitarbeitenden.

Schnellere Umsetzung von Veränderungen

Wenn Menschen Verantwortung übernehmen und eigene Lösungen entwickeln, steigt die Veränderungsgeschwindigkeit im Unternehmen deutlich.

Feedback als Spiegel, Entwicklungsimpuls und Beziehungsgestalter

Feedback ist weit mehr als eine Rückmeldung. Es ist eine Form der Rückkopplung. Und damit ein Prinzip, das aus der Kybernetik stammt und für funktionierende Systeme unverzichtbar ist. In der Zusammenarbeit zwischen Menschen wirkt Feedback auf unterschiedliche Art: als Spiegel, als Entwicklungsimpuls und auf die Beziehungsqualität.

Feedback als Spiegel

Feedback macht sichtbar, was im blinden Fleck liegt. Es ermöglicht dem Gegenüber, zu erkennen, wie das eigene Verhalten auf andere wirkt und gleicht so Selbst- und Fremdbild ab. Diese Reflexion ist oft der erste Schritt zu mehr Selbstwahrnehmung und gezielter Entwicklung. Gerade weil Selbstbild und Fremdbild häufig auseinanderklaffen, hilft ein gut formuliertes Feedback dabei, Wahrnehmung zu schärfen und Missverständnisse zu klären.

Feedback als Entwicklungsimpuls

Hinter vielen Feedback-Situationen steht ein unausgesprochenes Ziel: etwas soll sich ändern. Doch Veränderung gelingt nicht durch Kritik oder Belehrung, sondern durch konkrete, wertschätzende und lösungsorientierte Rückmeldung. Menschen sind dann besonders motiviert, wenn sie ihre eigenen Ideen entwickeln dürfen, und genau hier setzt wirkungsvolles Feedback an: Es aktiviert Ressourcen, öffnet Lernräume und macht Mut, etwas anders oder besser zu machen. Feedback ist dann ein Impuls, der Entwicklung ermöglicht und nicht erzwingt.

Feedback als Beziehungsgestalter

Wie Feedback gegeben wird, prägt die Qualität der Zusammenarbeit. Positives, klar nachvollziehbares Feedback stärkt Vertrauen und Zugehörigkeit. Es macht Mut zur Offenheit und erhöht die Bereitschaft, auch künftig Rückmeldungen anzunehmen. Umgekehrt kann Feedback, das unspezifisch oder verletzend ist, Beziehung beschädigen und Entwicklung blockieren. Darum ist die Haltung entscheidend: Wer Feedback gibt, übernimmt Verantwortung für Wirkung und Beziehung nicht nur für den Inhalt.

Fazit

Feedback ist dann am wirksamsten, wenn es freiwillig angenommen wird, konkrete Beobachtungen statt Interpretationen benennt und den Selbstwert des Gegenübers achtet. Es ist ein lernförderndes Werkzeug und ein menschliches Angebot zur gemeinsamen Weiterentwicklung. Richtig eingesetzt, ist Feedback ein Spiegel zur Selbsterkenntnis, ein Impuls zur Entwicklung und ein Hebel zur Gestaltung vertrauensvoller Beziehungen.

Sechs Arten von Rückmeldung

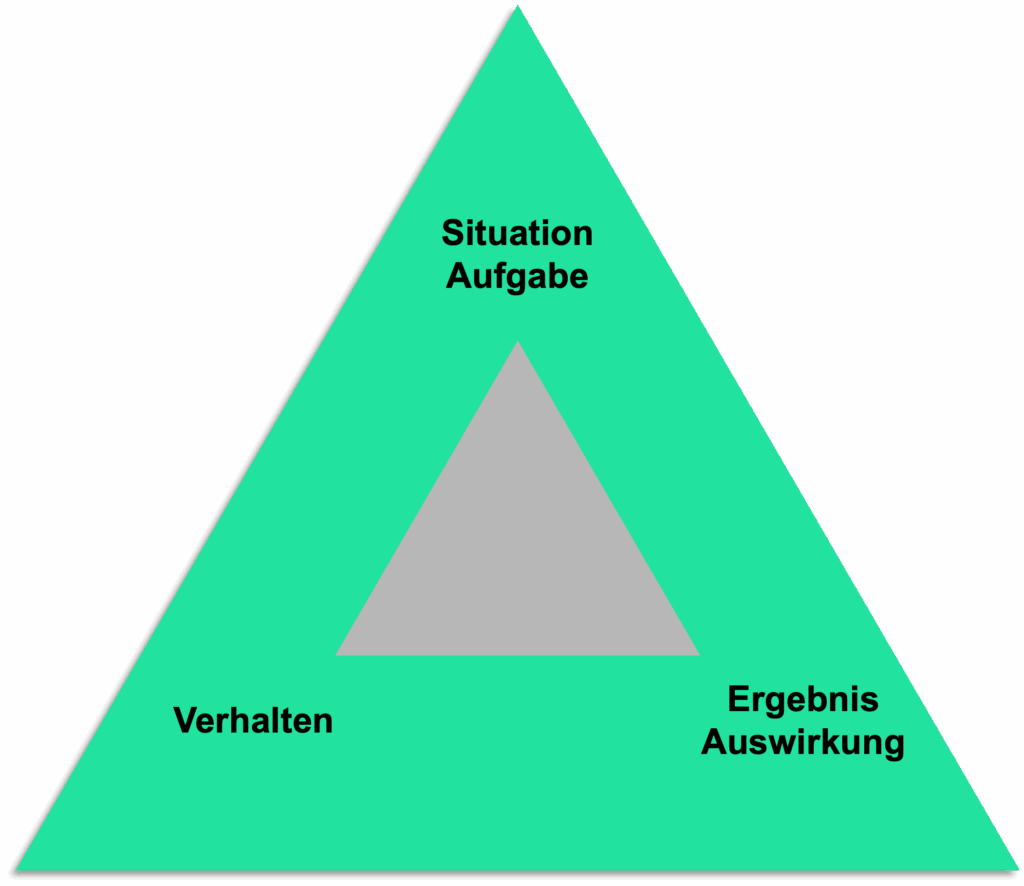

Rückmeldungen lassen sich anhand ihrer Konkretheit und ihrer zeitlichen Orientierung unterscheiden (Abbildung 1). Im Rückblick können Rückmeldungen negative oder positive Verhaltensweisen benennen. Die zwei zukunftsorientierten Rückmeldearten, das Feedforward und die Absichtserklärung, setzen den Fokus weniger auf in der Vergangenheit gezeigtes Verhalten, sondern lenken die Aufmerksamkeit auf Chancen und Möglichkeiten, Neues in der Zukunft entstehen zu lassen.

Abbildung 1: Sechs Arten von Rückmeldungen

Am wichtigsten ist die Unterscheidung zwischen konkreten und allgemeinen Rückmeldungen. Nur bei konkreten Rückmeldungen sprechen wir von Feedback.

Bei allgemeinen positiven Rückmeldungen, dem Lob, scheiden sich die Geister. Der Soziologe Dirk Baecker, 2008 noch an der Zeppelin University, Friedrichshafen spricht von der „Obszönität des Lobens“. Lob sei zudringlich, eine Geste der Infantilisierung und eine Beleidigung, wenn es von den falschen Leuten komme. Für Reinhard Sprenger, Autor von „Mythos Motivation“, diene Lob als „gesprächstaktische Schmierseife“ und er bezeichnet Lob als „Fast-Food-Zuwendung“. Das Risiko des Lobs von Führungskräften besteht darin, dass Mitarbeiter denken: „Was will der von mir? Sucht er wieder einen Dummen, für die nächste Zusatzaufgabe?“

Auch das kritische Gegenstück zum Lob, der Tadel kann schnell entgleisen. Er wirkt meist als subtile Machtdemonstration oder kommt als moralischer Zeigefinger daher. Kritik ist eine Kommunikation mit eingebautem Risiko, weil sie stets für beide Seiten mit Gesichtsverlust verbunden ist. Der Adressat fühlt sich leicht herabgesetzt, der Absender riskiert, als überheblich oder rechthaberisch wahrgenommen zu werden. Ein Tadel ist mehr Ausdruck von Ärger als von Interesse an echter Veränderung. Im Unternehmenskontext wird Tadel nicht selten als Maßregelung erlebt, die dem Selbstwert zuwiderläuft. Mitarbeitende fragen sich: „Ist das noch Feedback oder eine versteckte Drohung?“ Wird Tadel in diesem Licht wahrgenommen, führt er nicht zur Einsicht, sondern zum Rückzug oder zur Trotzreaktion.

Absichtserklärungen wirken oft irritierend, gerade weil sie höflich formuliert, aber inhaltlich unkonkret und auf die Zukunft gerichtet sind. Aussagen wie „Ich hoffe, dass sich Ihre Prioritätensetzung künftig stärker an unseren Zielen orientiert.“ bleiben vage, vermeiden klare Rückmeldung zur Gegenwart und lassen offen, was genau erwartet wird. Statt Orientierung zu geben, erzeugen sie Unsicherheit und deuten unausgesprochen mögliche Konsequenzen an. Mitarbeitende geraten so unter subtilen Druck, ohne zu wissen, woran sie sind. Die Folge: Misstrauen wächst, das Selbstwertgefühl wird geschwächt und anstelle von Entwicklung entsteht Rückzug. Was als wohlmeinende Ankündigung gedacht war, wird zur Projektionsfläche für Befürchtungen und verfehlt damit seine Wirkung.

Konkretes, positives Feedback hingegen bringt eine Reihe von positiven Wirkungen mit sich. Menschen verändern sich am leichtesten, wenn sie sich ihrer Stärken bewusst sind. Dies geschieht über konkrete, positive Rückmeldungen. Diese stärken nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern fördern auch das gegenseitige Vertrauen, weil dadurch wahrgenommen wird, was und vor allem wie etwas geleistet wird. Dieses positive Feedback zur Verstärkung ist somit Ausdruck von Anerkennung und Wertschätzung und zeigt Mitarbeitern, dass sie gesehen werden. Das spornt an, zukünftig dieses Verhalten verstärkt zu zeigen.

Konkrete Rückmeldung durch vollständige Verhaltensbeispiele

Das Arbeiten mit vollständigen Verhaltensbeispielen wird aus einer psychologischen Perspektive zum ersten Mal 1954 von Flanagan beschrieben. Ein vollständiges Verhaltensbeispiel beschreibt, mit welchem Verhalten in welcher Situation welche Wirkung erzielt wird. Im unternehmerischen Kontext sind Situationen meist mit Aufgabenstellungen verbunden, welche die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsverhalten zu einem bestimmten Grad bewältigen. So enthalten vollständige Verhaltensbeispiele das Wissen über Verhaltens-Erfolgs-Zusammenhänge. Was wir auf der Personenebene als Feedback bezeichnen, ist im Projektgeschäft als „Lessons Learned“ bekannt. Allgemeine Rückmeldungen hingegen beschreiben Verhalten nicht in konkreten Situationen, sondern pauschalisieren Verhaltensweisen. Eine typische allgemeine Rückmeldung ist zum Beispiel, jemanden generell als unzuverlässig oder wenig teamfähig zu bezeichnen.

Veränderung findet nur in konkreten Situationen statt. So ist für ein wirkungsvolles Feedback, sei es positiv oder negativ, entscheidend, dass es sich auf konkretes Verhalten und eine konkrete Situation bezieht. Verallgemeinerungen und Anschuldigungen sollten vermieden werden, da dies beim Gesprächspartner lediglich das Gefühl erzeugt, dass seine ganze Person in Frage gestellt wird. Konkrete Rückmeldungen, die noch dazu Änderungen im Verhalten anregen, werden hingegen als sehr hilfreich wahrgenommen.

Die beste Möglichkeit für transparente und konkrete Rückmeldungen liefert die Arbeit mit vollständigen Verhaltensbeispielen (Abbildung 2). Ein vollständiges Verhaltensbeispiel beschreibt immer, mit welchem Verhalten in einer konkreten Situation welche Wirkung erzielt wurde. Somit wird der Zusammenhang zwischen einer Aufgabenstellung (Situation), dem gezeigten Verhalten und dem Grad der Bewältigung (Wirkung) hergestellt. Dabei wird ein konkretes Verhalten in einer bestimmten Situation in Bezug zum Ergebnis gesetzt. Das Verhalten wird dadurch nur im Zusammenhang mit dessen Wirkung in einer bestimmten Situation beurteilt.

Vollständige Verhaltensbeispiele sind das wirksamste Mittel zur Verhaltenssteuerung und Leistungsverbesserung. Der Zusammenhang zwischen der Aufgabenstellung, dem gezeigten Verhalten und dem Grad der Bewältigung ermöglicht eine nachvollziehbare Rückmeldung.

Abbildung 2: Vollständiges Verhaltensbeispiel

Konkretes Feedback wird von Mitarbeitern meist auch dann als konstruktiv empfunden, wenn die Rückmeldung negativ war. Auch negative Rückmeldungen erhalten das Selbstwertgefühl einer Person, wenn sie sich auf eine spezifische Situation beziehen und konkret beschrieben werden. Jedoch ist konkretes, gut gemeintes Feedback zur Verbesserung nicht frei von Risiken. Es legt den Finger auf eine Lücke zwischen aktuellem und erwünschtem Verhalten und macht damit unausgesprochen deutlich: So wie es bisher war, reicht es nicht aus. Diese Botschaft kann, selbst wenn sie sachlich formuliert ist, als Angriff auf die Kompetenz empfunden werden.

Aus unserer Erfahrung wirkt bei Feedback zur Verbesserung vor allem eines besonders stark: der konsequente Blick nach vorn. Wird Feedback zukunftsorientiert formuliert und mit konkreten Verhaltensbeispielen verknüpft, lassen sich viele Risiken vermeiden. Vor allem das Risiko, dass sich der Feedback-Empfänger angegriffen fühlt und in eine Verteidigungshaltung geht. Statt Rechtfertigungsschleifen entsteht Raum für Entwicklung, weil es nicht um Schuld oder mangelnde Kompetenz, sondern um Möglichkeiten geht. In diesem Fall sprechen wir von Feedforward.

Feedforward, die wirkungsvollste Art Kritik zu äußern

Feedforward ist eine Variante von lösungsorientiertem Feedback zur Verbesserung. Die konsequente Zukunftsorientierung bringt weitere Vorteile mit sich: neue Perspektiven für die Zukunft eröffnen sich, ein gemeinsames Ziel rückt in den Blick. Das ist nützlicher als der Rückblick auf vergangenes Verhalten. Die Vergangenheit lässt sich nicht mehr verändern. Feedforward bezieht sich auf konkrete Veränderungsmöglichkeiten in der Zukunft.

Feedforward fördert die Entwicklung des Einzelnen, da die Eigeninitiative und Selbstverantwortung gestärkt wird. Die Selbstreflexion wird angeregt. Es verbessert die Zusammenarbeit. Es stärkt das Wir-Gefühl und die Beziehungen untereinander. Die Beteiligten begegnen sich wertschätzend auf Augenhöhe. Konkrete Aussagen verringern die Interpretationsmöglichkeiten. Feedforward fühlt sich besser an und kann so besser angenommen werden. Der Feedback-Nehmer wird nicht für Dinge kritisiert, die bereits passiert sind und deshalb nicht mehr verändert werden können. Stattdessen beschäftigt er/sie sich mit einem ersten möglichen konkreten Schritt in der Zukunft.

Feedforward folgt einer einfachen Struktur.

- Ziel/Vision/gewünschte Wirkung

- Frage (optional)

- Gewünschtes Verhalten (Zustimmung, Ergänzung, erster Schritt)

Ein Beispiel aus dem Führungsalltag soll die Struktur verdeutlichen:

Eine Führungskraft hat zufällig mitbekommen, wie ein Mitarbeiter ein Gespräch mit einem langjährigen Kunden geführt hat. Dabei ist ihr aufgefallen, dass der Mitarbeiter auf der Sachebene geblieben ist. Die Beziehung zum Kunden wurde in dem Gespräch nicht gepflegt. Konkret heißt das: Der Mitarbeiter hat im gesamten Gesprächsverlauf keine persönlichen Worte gesagt. Das Gespräch wirkte insgesamt wenig herzlich. Ein vertrauter und persönlicher Kontakt zu Kunden ist der Führungskraft jedoch wichtig. Das Unternehmen profitiert seit Jahren von sehr engen Kundenbeziehungen. Hier sieht die Führungskraft Entwicklungsbedarf bei diesem Mitarbeiter. Die Führungskraft erwartet in Zukunft ein anderes Verhalten. Natürlich ist es in einem ersten Schritt sinnvoll, den Mitarbeiter nach seiner Einschätzung der Situation zu fragen, bevor die Führungskraft dem Mitarbeiter Feedforward gibt. Das folgende Beispiel zeigt ein Gespräch mit Feedforward entlang der oben genannten Struktur.

- „Ich habe eben zufällig Ihr Gespräch mit Herrn Meier mitbekommen. Mir ist es wichtig, Folgendes anzusprechen: Für uns als Unternehmen ist es immer sinnvoll, gute Vertragsvereinbarungen mit unseren Bestandskunden zu haben. Klasse, dass Sie dieses Thema erneut angegangen sind. Gleichermaßen wichtig ist die persönliche Beziehung zu unseren Kunden, fernab von der fachlichen Seite. Wir haben viele Kunden, die uns seit Jahren treu sind, weil sie unsere Produkte mit Ihnen als Mitarbeitern verbinden, die sie als sympathisch und vertrauensvoll wahrnehmen. Dies soll auch zukünftig so sein. Wir wollen an unseren vielen langjährigen Kunden und den vertrauensvollen Beziehungen festhalten. Treue Kunden sind uns wichtiger als viele, einmalige Kunden.“

- „In einer Woche findet ja ein weiteres Gespräch mit Herrn Meier statt. Was könnte aus Ihrer Sicht, ein erster, für Sie möglicher konkreter Schritt sein, um das nächste Gespräch persönlicher zu führen?“

- „ Ihre Idee finde ich sehr gut. (…) Sie werden zukünftig ja immer wieder mit einigen unserer langjährigen Kunden sprechen, machen Sie es da ganz genau so: fragen Sie nach Neuigkeiten und dem Befinden des Kunden, erzählen Sie ruhig auch etwas von sich. Dann wird es uns auch zukünftig gelingen, dass uns unsere langjährigen Kunden treu bleiben.“

Lösungsorientiertes Feedback

Feedforward ist die konsequente Umsetzung für Solution Focused Feedback und das damit einhergehende Führungsverhalten ist die Antwort auf die steigende Anforderung an Führungskräfte, Veränderungen immer schneller umzusetzen. Dabei sind wirkungsvolle Rückkopplungsprozesse die Voraussetzung für zielgerichtete Verhaltensänderung.

Lösungsorientiertes Feedback motiviert Feedback-Nehmer auf wertschätzende Weise, ihre Potentiale und Ressourcen durch Verhaltensveränderungen optimal zu nutzen; es geht somit noch einen Schritt weiter als „klassisches“ Feedback. Um weitere Unterschiede zwischen lösungsorientiertem und „klassischem“ Feedback besser nachvollziehen zu können, folgt eine Gegenüberstellung der Eigenschaften der beiden Feedback-Arten:

|

„Klassisches“ Feedback |

Lösungsorientiertes Feedback |

|

Problemorientiert |

Stärken- und Ressourcenorientiert |

|

Benennt Verhaltensprobleme |

Zeigt Anwendungsmöglichkeiten von Stärken im Arbeitskontext |

|

Dient der Leistungsbewertung |

Dient der Potenzialentwicklung |

|

Beeinträchtigt das Selbstwertgefühl negativ |

Wirkt stärkend und ermutigend |

|

Geringe Akzeptanz |

Vertrauensbildend |

|

Kann Reaktanz und Rückzug auslösen |

Ermutigt zur Übernahme neuer Herausforderungen |

|

Wirkt kontrollierend und belehrend |

Ist wertschätzend und kooperativ |

Lösungsorientiertes Feedback beginnt mit lösungsorientiertem Denken. Lösungsorientiertes Denken ist für viele eine ungewohnte Denkgewohnheit. Um den Einstieg zu erleichtern, stellen wir hier typische Fragen klassischer Feedback-Vorbereitung lösungsorientierten Fragen gegenüber, die sich besonders gut zur Vorbereitung auf ein Feedforward eignen.

|

„Klassische Fragen“, die sich Feedback-Geber häufig stellen |

Lösungsorientierte Fragen, die sich Feedback-Geber stellen sollten |

|

Was ist schiefgelaufen? |

Was ist schon gelungen? |

|

Was ist die Ursache des Problems? |

Wie sieht eine gute Lösung aus? |

|

Wer oder was hat dazu beigetragen, dass es soweit kommen konnte? |

Wer kann unterstützen? |

|

Welche Auswirkungen wird es haben, wenn das Problem nicht gelöst wird? |

Wer profitiert in welcher Art von einer Lösung? |

|

Was sind meine Ideen, mit was das Problem zu tun hat? |

Was sind erste Ideen, wie es funktionieren könnte? |

|

Was hindert mein Gegenüber daran, das Problem zu lösen? |

Was ist ein erster möglicher Schritt? |

|

Was müsste mein Gegenüber lernen, damit er/sie das Problem lösen kann? |

Welche Stärken hat mein Gegenüber, die ihm dabei helfen erfolgreich zu sein? |

Feedback nehmen

Wie beschrieben, gibt es viele Fallen für den Feedback-Geber. Nicht immer erhalten wir im Alltag konstruktives Feedback. Wenn Feedback ungeschickt gegeben wird, ist es herausfordernd darauf konstruktiv zu reagieren. Die folgenden Hinweise helfen dem Feedback-Nehmer ein ungeschickt formuliertes Feedback in ein konstruktives Feedback zu verwandeln.

Haltung

Feedback sagt genauso viel über den Feedback-Geber wie über den Feedback-Nehmer aus. Es beschreibt die Wahrnehmung des Feedback-Gebers. Feedback kann als ein Geschenk betrachtet werden, mit der Freiheit, selbst zu entscheiden, wie damit umgegangen wird. Es zeigt, dass sich eine Person aktiv zuwendet, Offenheit wagt und nicht den Weg über indirekte Kommunikation oder das Gespräch hinter dem Rücken wählt. Eine Führungskraft, die wir im Rahmen eines Beratungsprojektes kennenlernten, pflegt stets zu sagen: „Seien Sie froh, solange Sie Feedback von mir bekommen. Sobald ich Ihnen kein Feedback mehr gebe, habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass Sie sich ändern könnten.“

Zudem ist im Umgang mit Feedback die sogenannte Buffet-Metapher hilfreich. Sehen Sie Feedback als eine Art Buffet, von dem Sie sich bedienen dürfen. Nutzen Sie Feedback als Entwicklungsimpuls und nehmen Sie die Punkte an, die Sie für sich als relevant empfinden.

Die nachfolgenden Anregungen helfen dem Feedback-Nehmer, einen guten Umgang mit dem erhaltenen Feedback und dem Feedback-Geber zu finden:

Sich Zeit nehmen

Auch der Feedback-Nehmer sollte sich kurz vor dem Gespräch Zeit nehmen und eine entsprechende Haltung gegenüber sich und dem anstehenden Gespräch einnehmen. Für Feedback-Geber bedeutet dies, Feedback nicht zwischen Tür und Angel zu geben, sondern den Feedback-Nehmer zu fragen, ob dieser sich einen Moment Zeit nehmen kann. Auch der Feedback-Nehmer sollte mit darauf achten, das Gespräch zu einem passenden und ungestörten Zeitpunkt zu führen.

Auf Feedback reagieren

Eine häufig herumschwirrende Regel lautet: „Rechtfertigen Sie sich nicht und nehmen Sie Feedback einfach an.“ Aus unserer Erfahrung stellt diese Regel viele Menschen vor große Herausforderungen und ist, wenn sie zu dogmatisch befolgt wird, nicht immer zielführend. Grundsätzlich ist es richtig, sich Feedback erst einmal in Ruhe anzuhören und sich nicht direkt zu rechtfertigen oder zu widersprechen.

Eine aus unserer Sicht sinnvolle Reaktion ist es, sich zu Beginn für das Feedback zu bedanken und die gegebenenfalls unerwünschten Auswirkungen des eigenen Verhaltens bedauern. Hierbei geht es im ersten Schritt lediglich darum, sich dafür zu bedanken, dass sich der andere direkt an einen gewendet hat. Wenn jedoch die Art des Feedbacks destruktiv oder gar verletzend ist, sollte dies auch zur Sprache kommen.

Beispiel: „Vielen Dank, dass Sie sich bezüglich Thema xy an mich wenden. Es tut mir leid, wenn ich xy ausgelöst habe. Gerne können wir hierüber sprechen. Die Art und Weise Ihres Feedbacks finde ich jedoch ziemlich unpassend/persönlich verletzend und ich würde mir einen anderen Umgang wünschen.“

Die Reaktion auf Feedback hängt stark von der Art und Intention des Feedbacks ab. Bei kleineren Rückmeldungen („Achte in Zukunft bitte mehr auf xy“) reicht gegebenenfalls ein kurzes „Danke für dein Feedback“. In anderen Fällen kann eine Situation jedoch auch dadurch bereinigt werden, dass man die Intentionen hinter seinem Verhalten erläutert, sodass der Feedback-Geber das Verhalten besser einordnen kann. Auch wenn die Wahrnehmung des Feedback-Gebers nicht mit Ihrer übereinstimmt, macht es selbstverständlich Sinn, darüber zu reden – gegebenenfalls jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Welche Reaktion in der jeweiligen Situation angemessen ist, muss in der Regel situationsbedingt und nach Gefühl entschieden werden. Hilfreich kann es sein, das Gegenüber zu fragen, ob er oder sie eine Erklärung für das Verhalten möchte. So kann er oder sie entscheiden. Im Alltag kann es immer wieder vorkommen, dass Feedback nicht ganz verständlich ist. In diesen Situationen können Sie diese Informationen durch bestimmte Fragen einholen. Bevor Sie direkt auf das Feedback eingehen, lassen Sie das Gesagte kurz wirken. Die nachfolgenden Reaktionsbeispiele können als Struktur oder ersten Einstieg in die gemeinsame Lösungsfindung dienen:

Konstruktive Reaktionen

- „Danke, dass Du dich damit an mich wendest.“

- „Verstehe ich Dich richtig, dass Du beobachtet hast…?“

- „Es tut mir leid, dass dies ausgelöst wurde…“

- „Was schlägst Du genau vor?“

- „Wie können wir/ich das in Zukunft verhindern?“

- „Was soll in Zukunft anders sein?“

- „Was wünscht Du dir in Zukunft?“

Wenn das erhaltene Feedback nicht vollständig verstanden wurde, kann es hilfreich sein, zunächst Konkretisierungsfragen an die feedbackgebende Person zu stellen, bevor eine Stellungnahme erfolgt.

Mögliche Fragen, um die Situation genau zu verstehen

- „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen um…?“

- „Welche Situation meinen Sie genau?“

- „Was genau war mein Verhalten?“

- „Was waren die Auswirkungen meines Verhaltens?“

- „Wenn Sie an meiner Stelle wären, wie würden Sie die Sache anpacken?“

- „Wie könnte ich in Zukunft besser agieren?“

- „Wie würde das besser funktionieren?“

- „Was wäre in Zukunft ein besseres Verhalten?“

Feedback wird nicht immer so konstruktiv aufgenommen, wie es möglicherweise gewünscht wäre. Statt sich zu ärgern ist es ratsam, einen wohlwollenden Umgang mit sich selbst zu pflegen. Hilfreicher ist die Frage: Wie reagiere ich beim nächsten mal ein Schritt souveräner auf Feedback?

Geschrieben von Thilo Leipoldt & Veronika Völler

Quellen

Adams, J. (2017). Klare Kommunikation durch Feedback – Umsetzung in Führungstrainings. München, White Paper.

Beetz, J. (2016). Feedback. Wie Rückkopplung unser Leben bestimmt und Natur, Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht. Berlin/Heidelberg, Springer Verlag.

Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Published by Johnson Graduate School of Management, Cornell University.

Hintz, A. J. (2016). Motivieren. In: Erfolgreiche Mitarbeiterführung durch soziale Kompetenz. Wiesbaden: Springer Gabler.

Keller, T. (2017). Führungspersönlichkeit als Vorbild und Multiplikator für Fehlermanagement und Vertrauenskultur. In: von Au, C. Eigenschaften und Kompetenzen von Führungspersönlichkeiten. Leadership und Angewandte Psychologie. Wiesbaden: Springer Gabler.

Kreuser, K. & Robrecht, T. (2010). Führung und Erfolg: Eigene Potenziale entfalten. Mitarbeiter erfolgreich machen. Wiesbaden: Springer Gabler.

Luft, J. & Ingham, H. (1982). The Johari Window. A Graphic Model of Awareness in Interpersonal Relations. NTL Reading book for human relations training. NTL Institute.

Foto generiert mit Adobe Firefly (KI), lizenzsicher gemäß Adobe-Richtlinien, August 2025.