Eigenverantwortung statt Mikromanagement: Wie Führung Freiheit möglich macht

Wer Verantwortung abgibt, gewinnt – an Zeit, an Wirksamkeit und an Motivation im Team. Doch viele Führungskräfte zögern: Können meine Mitarbeitenden das? Wollen sie überhaupt?

In diesem Deep Dive zeigt Sven Lübbers, warum es sich lohnt, Verantwortung zu teilen – und wie es gelingt, auch in komplexen Kontexten Selbstorganisation zu stärken. Statt dich in operativen Details zu verlieren, entwickelst du eine Kultur, die Vertrauen schafft und Commitment fördert.

Zentral ist dabei der „Korridor der gelungenen Entwicklung“: die richtige Balance aus Freiraum, Struktur und Kompetenzen. Modelle wie die Delegations-Modi, das Verantwortungsmodell (Müssen – Dürfen – Können – Wollen) und das GROW-Modell geben praxisnahe Impulse für eine neue Führungshaltung.

Der Deep Dive vermittelt:

-

Warum Führung ohne Freiraum nicht funktioniert

-

Was Mitarbeitende wirklich brauchen, um Verantwortung zu übernehmen

-

Wie du Schritt für Schritt Verantwortung delegierst – ohne Kontrollverlust

-

Welche Stolpersteine es gibt und wie du souverän damit umgehst

-

Tools & Gesprächsleitfäden für deinen Führungsalltag

Fazit: Eigenverantwortung entsteht nicht durch Loslassen allein, sondern durch Klarheit, Vertrauen und eine Haltung, die Entwicklung ermöglicht. Creating Impact Together – Na, klar.

Du möchtest weiter lesen?

Oder hier weiter lesen....

Mit zunehmender Arbeitslast und Komplexität der Arbeit sind Führungskräfte gefordert, eigenverantwortliches Handeln bei ihren Mitarbeitenden zu fördern. Dies ist nicht immer leicht, aber es zahlt sich aus. In diesem Whitepaper gehe ich darauf ein, was es manchmal schwer macht, Verantwortung abzugeben, aber auch warum es sich lohnt. Ich stelle Modelle und Methoden vor, die bei der schrittweisen Förderung von Eigenverantwortung hilfreich sein können und gehe auf Stolpersteine und Herausforderungen ein.

Das Whitepaper richtet sich an Führungskräfte, die eigenverantwortliches Handeln bei ihren Mitarbeitenden fördern möchten sowie an Berater*innen, die Führungskräfte auf diesem Weg begleiten. Die Originalfassung des Whitepapers ist bereits 2019 erschienen und wurde 2025 auf Basis unserer Erfahrungen erweitert und an einigen Stellen gekürzt.

Einstieg

Vor dem Hintergrund von New Work, Digitalisierung, KI und stetig steigende Komplexität wird selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Arbeiten in Teams und Organisationen seit vielen Jahren immer wichtiger.

Viele Führungskräfte und Organisationen sind bereits auf dem Weg und setzen etablierte Praktiken um. Dabei merken sie jedoch, dass sich sowohl Führungskräfte schwertun, Freiheiten zu geben, als auch Mitarbeitenden damit, diese zu nutzen und eigenverantwortlich zu handeln. Viele Führungskräfte beklagen zum einen, dass sie in operativer Arbeit untergehen und es ihnen aber schwerfällt, mehr Verantwortung abzugeben. Zum anderen wird immer deutlicher, dass man als Führungskraft aufgrund der Komplexität nicht mehr alle Themen im Blick haben kann und vielleicht auch gar nicht haben muss.

Mit dem Selbstorganisations-Readiness Check (Johannsen & Lübbers, 2018, 2024) haben wir ein Modell entwickelt, das ganzheitlich auf Faktoren schaut, die eine solche Zusammenarbeit fördern. Hierbei geht es um die Handlungsfelder “Orientierung”, “Führung”, “Kultur”, “Strukturen & Prozesse” und “Mitarbeitenden-Kompetenzen”.

In diesem Whitepaper möchte ich weniger auf das Team oder die Organisation schauen, sondern auf die Führungskraft und ihre Beziehung zu den Mitarbeitenden. Es geht nicht darum, dass Mitarbeitende ohne jegliche Führung auskommen sollen. Es geht um die Frage, wie es gelingen kann, dass sie die Verantwortung und den Freiraum, die ihnen von Führungskräften übertragen wird, übernehmen und eigenverantwortlicher arbeiten können.

Wir sind davon überzeugt, dass es viele Mitarbeitende gibt, die von sich heraus Verantwortung übernehmen und eigenverantwortlich handeln möchten, und dies auch einfordern. In diesem Whitepaper liegt der Fokus jedoch eher auf Teams, in denen Mitarbeitende noch nicht so agieren und der Impuls zu eigenverantwortlicherem Arbeiten noch von der Führungskraft ausgeht.

Zuerst gehe ich darauf ein, welchen Nutzen das Abgeben von Verantwortung hat, was Führungskräfte hindert, Verantwortung abzugeben und was Mitarbeitenden davon abhält, Verantwortung zu übernehmen. Anschließend stelle ich verschiedene Modelle vor, die bei der zunehmenden Delegation von Verantwortung hilfreich sein und bei der Entwicklung von Mitarbeitenden unterstützen können. Abschließend werden mögliche Stolpersteine beschrieben und wie diese umgangen werden können.

Verantwortung abgeben als Führungskraft

Warum es schwer fällt, Verantwortung abzugeben

In unseren Führungskräfte-Entwicklungsprogrammen klagen viele Teilnehmenden darüber, dass sie in operativer Arbeit untergehen, sie viel selbst machen oder kontrollieren müssen und es ihnen gleichzeitig schwerfällt, Aufgaben und Verantwortung abzugeben.

Einer der häufigsten Gründe dafür ist die Sorge um ausreichende Qualität. Es fehlt das Vertrauen in die Fähigkeiten oder die Motivation der Mitarbeitenden. Teils basiert dies auf tatsächlich gemachten Erfahrungen. Überwiegend stecken dahinter jedoch alteingesessene Glaubenssätze und Menschenbilder. Besonders herausfordernd ist dies für Führungskräfte, die als vormals beste*r Expert*in in die Rolle der Führungskraft befördert wurden. Damit verbunden sind sehr konkrete Vorstellungen davon, wie eine Aufgabe zu erledigen ist und der Anspruch, bei allen Themen mitreden zu können.

Neben dem WIE spielt häufig auch die Geschwindigkeit eine Rolle. Viele Dinge sind schneller selbst erledigt, anstatt einen Mitarbeitenden aufwendig einzuarbeiten.

Ein weiterer Grund ist der mit Delegation verbundene Kontrollverlust und das Bedürfnis, immer über alles auskunftsfähig zu sein. Hierbei spielen auch die Erwartungen der nächsthöheren Führungskraft eine Rolle.

In vielen Fällen haben die o.g. Gründe ihre Berechtigung. Gleichzeitig ist es wichtig, diese Gründe regelmäßig zu hinterfragen. Frage Dich als Führungskraft, wie berechtigt Deine Sorgen sind. Welche Beispiele oder Beweise gibt es für Deine Annahmen? Bereits dieser Schritt kann Dir helfen, leichter Verantwortung abzugeben.

Ganz wichtig ist auch, sich bewusst zu machen, welchen Nutzen das Abgeben von Verantwortung für mich als Führungskraft, das Unternehmen und meine Mitarbeitenden hat.

Warum es sich trotzdem lohnt

Ein wichtiger Vorteil ist die eigene Zeitersparnis. Je eigenständiger meine Mitarbeitenden arbeiten, desto mehr Zeit habe ich – zum einen für die operativen Tätigkeiten und zum anderen auch für meine eigentlichen Führungsaufgaben wie zum Beispiel Mitarbeitendenführung, Strategieentwicklung etc. Gerade Führungskräften, die als beste*r Expert*in befördert wurden, fällt es schwer, loszulassen und sie verbringen viel Zeit mit “alter”, inhaltlicher Arbeit, die sie von ihren neuen Aufgaben abhält. Delegation ist hier der Schlüssel.

Ein weiterer Grund für eigenverantwortliches Arbeiten der Mitarbeitenden ist, dass heutige Führungskräfte aufgrund steigender Komplexität und Menge an Aufgaben häufig nicht mehr in der Lage sind, angemessene Entscheidungen zu treffen. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeitenden, die nah am Problem oder dem Kunden sind, eine gute Entscheidung treffen. Teilweise fehlt es Führungskräften an Wissen oder Kompetenz. Und in anderen Fällen haben sie vielleicht die Kompetenz, stellen jedoch aufgrund ihrer zeitlichen Kapazitäten einen Engpass dar, der die Organisation lahmt. Agilität ist nur möglich durch Übertragung von Verantwortung an Mitarbeitenden.

Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden zu fördern, ist die Motivation der Mitarbeitenden. Der Motivationsforscher Daniel Pink (2019) hat in seinem Buch Drive die drei Motivationskomponenten Sinn, Meisterschaft und Autonomie beschrieben. Autonomie entsteht durch Freiräume, was einhergeht mit mehr Verantwortung. Auch Meisterschaft, das Streben danach etwas zu beherrschen, kann gefördert werden, wenn Menschen die Freiheit haben, sich tiefer mit Themen zu beschäftigen, die ihren Neigungen entsprechen. Wenn ich also motivierte Mitarbeitenden möchte, die lange im Unternehmen bleiben, muss ich ihnen angemessene Freiheiten geben.

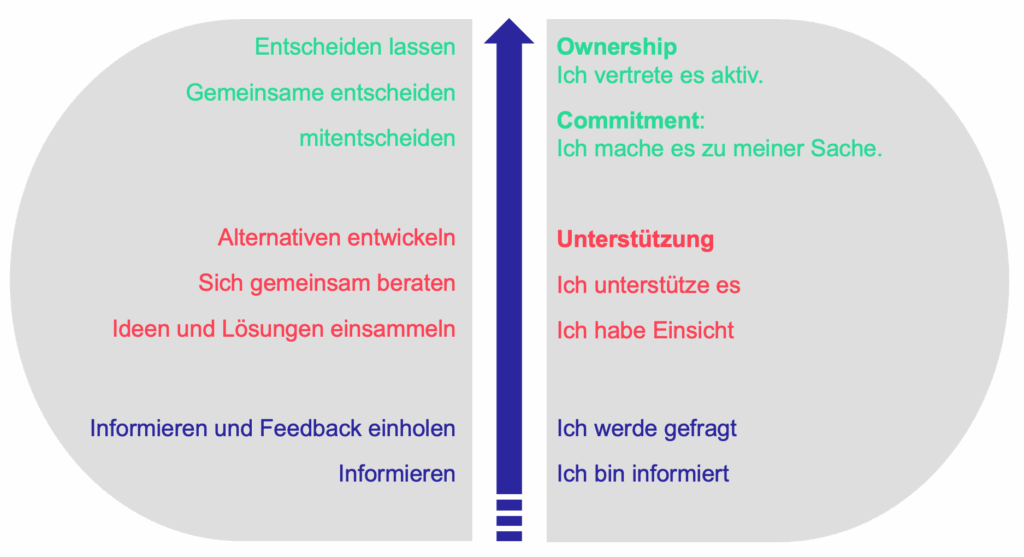

Eng verbunden mit dem Thema Motivation ist auch das Thema Commitment. Je mehr Verantwortung und Freiheiten ich Mitarbeitenden bezogen auf bestimmte Entscheidungen gebe, je mehr ich sie einbinde, desto höher ist in der Regel auch ihr Commitment für die getroffenen Entscheidungen. Dies wird auch in Abbildung 1 deutlich:

Abbildung 1: Ebenen der Einbeziehung

Wenn ich möchte, dass sich meine Mitarbeitenden entwickeln, braucht es Freiheit. Jemand, der/die nur macht, was man ihm/ihr sagt und nicht links und rechts guckt, der/die wird immer auf diese Art der Führung angewiesen sein.

Wenn Führungskräfte nun reihenweise Verantwortung abgeben, stellt sich für viele auch die Frage, wofür sie dann überhaupt noch verantwortlich sind. Unserer Ansicht nach liegt die Verantwortung von Führungskräften zunehmend darin, Orientierung zu geben und einen Rahmen sowie eine Kultur zu schaffen, in der Mitarbeitende selbstorganisiert und eigenverantwortlich agieren können. Durch mehr Delegation und das Einräumen von Freiräumen haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich auch ohne direkte Beförderung weiterzuentwickeln.

Das Ganze geht mit einem neuen Selbstverständnis einher. Führungskräfte nehmen eine immer stärker coachende Rolle ein.

Warum es Mitarbeitenden schwer fällt, Verantwortung zu übernehmen

Mangelnde Verantwortungsübernahme kann verschiedene Formen annehmen. Es kann sich im Nicht-Wahrnehmen bestimmter Aufgaben/Verantwortungen äußern oder aber in der mangelhaften Ausführung bestimmter Aufgaben. Die Gründe, warum sich Mitarbeitenden schwertun, Verantwortung zu übernehmen, sind vielfältig:

Kompetenzen/Fähigkeiten

Einer der offensichtlichsten sind fehlende Kompetenzen/Fähigkeiten. Hierbei gilt es zu unterscheiden zwischen tatsächlich fehlenden Kompetenzen und dem mangelnden Bewusstsein oder Vertrauen des Mitarbeitenden in die eigenen Kompetenzen. Dies hat Auswirkungen auf das angemessene Führungsverhalten.

Kompetenzen lassen sich unterscheiden in für die konkrete Aufgabe benötigte Kompetenzen und grundsätzliche Kompetenzen z.B. im Bereich Zeit- und Selbstmanagement oder Selbststeuerung. Mangelnde Kompetenzen machen es häufig nötig, dass eine Führungskraft enger führt und mehr kontrolliert. Gleichzeitig kann auch eine zu enge Führung die Ursache dafür sein, dass Mitarbeitenden demotiviert sind und sich daher schwertun, mehr Verantwortung zu übernehmen. Entscheidend ist daher, dass die gegebenen Freiheiten in einem angemessenen Verhältnis zu den Kompetenzen der Mitarbeitenden stehen (siehe auch “Korridor der gelungenen Entwicklung” weiter unten im Text).

Unklare Erwartungen und Kommunikation

Ein weiterer Grund ist Unklarheit über Erwartungen. Hierbei geht es unter anderem um Erwartungen bezüglich des Umfangs der übertragenen Aufgabe, den Qualitätsanspruch oder zeitliche Vorstellungen. Die Art und Weise der Übertragung von Verantwortung, also die Kommunikation, spielt daher eine wichtige Rolle.

Fehlende Befugnisse oder Ressourcen

In manchen Fällen fehlen den Mitarbeitenden schlicht die Befugnisse oder finanzielle oder personelle Ressourcen, um eine Aufgabe zufriedenstellend zu bewältigen.

Fehlender Mut und Angst vor Fehlern

Ein weiterer Grund für mangelhafte Verantwortungsübernahme kann fehlender Mut sein bzw. Angst vor Fehlern. Diese können in der Persönlichkeit des Mitarbeitenden, gleichwohl aber auch im Verhalten der Führungskraft oder bestimmten Strukturen im Unternehmen begründet liegen.

Please the boss

Please the boss ist ein Phänomen, bei dem sich Mitarbeitende bei der Erfüllung von Aufgaben vorrangig an möglichen Erwartungen ihrer Führungskraft orientieren und weniger daran, was wirklich richtig und wichtig wäre. Ferner senkt dies bei vielen Mitarbeitenden die Motivation. Mangelnde Motivation kann auch aus einem mangelnden Verständnis über die Sinnhaftigkeit einer Aufgabe resultieren, was häufig die Folge schlechter Kommunikation ist. Möglich ist auch, dass die Aufgabe einfach nicht zu den Interessen des Mitarbeitenden passt.

Mangelnder Freiraum

Ein letzter, aber nicht abschließender Grund ist das Geben von zu wenig Freiraum, sodass Mitarbeitenden diesen gar nicht bewusst wahrnehmen und trauen ihn zu nutzen.

Aus der Unterschiedlichkeit der oben aufgeführten Gründe resultiert, dass es nicht den einen Weg gibt, um Eigenverantwortung zu fördern. Im Folgenden gehe ich näher auf einige der oben genannten Gründe ein und zeige, wie erfolgreiche Delegation und Übernahme von Verantwortung gelingen kann.

Nimm Dir zuvor gerne ein paar Minuten Zeit und denke an eine*n Mitarbeiter*in von Dir, bei der sich das Thema Übernahme von Verantwortung herausfordernd gestaltet. Welche der o.g. Gründe könnten hier ursächlich sein?

Erfolgreiche Delegation und Übernahme von Verantwortung

Der Korridor der gelungenen Entwicklung

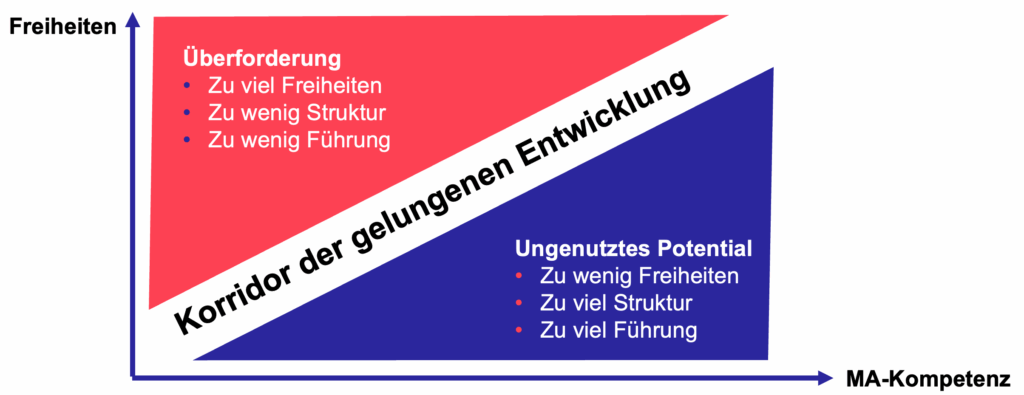

Bei der Einführung von selbstorganisiertem Arbeiten ganzer Teams genauso wie bei der Übertragung von Verantwortung sowie dem Gewähren von Freiheiten an Einzelne müssen Führungskräfte das richtige Maß finden. Je mehr Freiheiten ich gebe, desto mehr Kompetenzen benötigen meine Mitarbeitenden, um diese angemessen ausfüllen zu können. Ansonsten entstehen Überforderung, Demotivation und schlechte Ergebnisse. Gleichzeitig führen zu wenig Freiheiten, zu wenig Übertragung von Verantwortung bei sehr kompetenten Mitarbeitenden zu ungenutztem Potential, ebenfalls Demotivation oder schlechter Leistung und manchmal sogar (innerer) Kündigung.

Abbildung 2: Korridor der gelungenen Entwicklung

Hinsichtlich der Kompetenzen geht es wie bereits erwähnt zum einen um die Kompetenzen, die benötigt werden, um eine konkrete Aufgabe zu erledigen. Zum anderen geht es aber auch um grundsätzliche Kompetenzen im Bereich Zeit- und Selbstmanagement, Selbststeuerung, Kommunikation, Konfliktfähigkeit oder Unternehmerisches Denken.

Viele Führungskräfte schrecken davor zurück, Verantwortung abzugeben, da sie ihre Mitarbeitenden als (noch) nicht kompetent genug einschätzen und der Aufbau dieser Kompetenzen Zeit kostet. Selbst machen geht häufig schneller. Frag Dich jedoch stets, ob es sinnvoller ist, direkt mit dem Sägen des Baums zu starten oder vorher die Säge zu schärfen. Auf lange Sicht zahlt sich Kompetenzaufbau in der Regel aus. Es erfordert nur etwas Geduld.

Und gleichzeitig ist mir wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass gewisse Kompetenzen erst durch das Tun entwickelt werden können. Somit müssen Führungskraft und Mitarbeitenden teilweise auch ihre Komfortzonen verlassen. Hier das richtige Maß zu finden, ist ein kontinuierlicher Balance-Akt.

Welches Maß ist nun das richtige?

Für Führungskräfte ist es wichtig, zu verstehen, dass Mitarbeitende ein gewisses Minimum an Freiheiten benötigen, um sich überhaupt “empowert” zu fühlen. Es verhält sich ähnlich wie mit einem Vogel in der Küche, der in seinem Käfig nicht fliegt. Als Grund wird der zu kleine Käfig gesehen. Wenn nun die Größe des Käfigs verdoppelt wird und der Vogel noch immer nicht fliegt, kommt man zu dem Schluss, dass es wohl doch am Vogel liegt. Was jedoch nicht bedacht wird, ist, dass der Käfig noch immer zu klein ist und der Vogel einen freien Raum braucht, um zu fliegen.

Übertragen auf Mitarbeitende bedeutet dies, dass es manchmal nicht reicht, kleine Freiheiten zu geben und zu hoffen, dass diese nun motivieren, alle Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung muss spürbar werden.

Wenn ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die Erstellung eines Dokumentes für einen Kunden übertragen bekomme und weiß, dass danach nochmal jemand darauf schauen wird, werde ich mich ggf. nicht 100% anstrengen. Wird jedoch klar kommuniziert, dass niemand mehr über das Dokument schaut, spüre ich auch hier wieder deutlich mehr Verantwortung.

Als Führungskraft kann ich Mitarbeitende beispielsweise bei der Auswahl neuer Kollegen einbinden. Sie werden jedoch nie vollständig verantwortlich handeln, wenn es bei diesem Verantwortungsbereich bleibt. Erst wenn Mitarbeitende auch in der Verantwortung sind, entsprechende Fehlbesetzungen auch zu entlassen und auch diese Gespräche zu führen, spüren sie die volle Verantwortung.

Viele Führungskräfte denken weiterhin in den beiden Extremen “Verantwortung vollkommen abgeben” und “Alles selbst machen”. Ein differenzierterer Blick beispielsweise durch das Modell der Delegations-Modi hilft, den Korridor der gelungenen Entwicklung zu treffen.

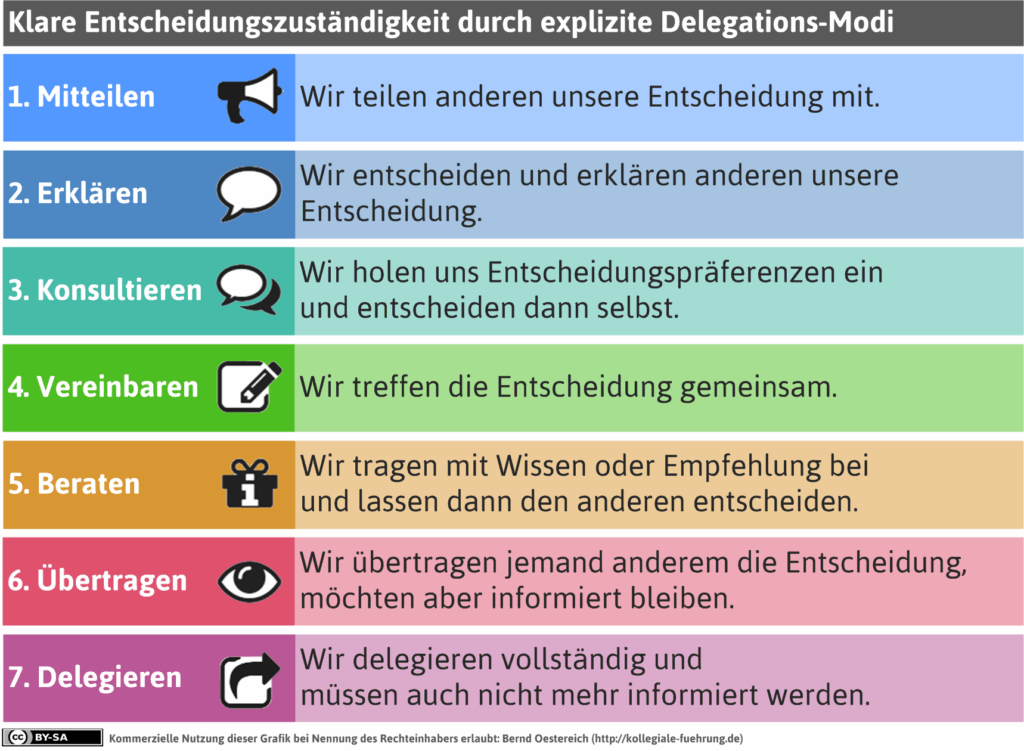

Delegations-Modi

Wie zu Beginn bereits erwähnt, führt mehr Verantwortung für bestimmte Entscheidungen in der Regel auch zu höherem Commitment. Um eine bewusste und situationsspezifische Entscheidung darüber treffen zu können, wie viel Verantwortung Du abgeben möchtest, ist es wichtig und hilfreich, die Abstufungen zu kennen, die genutzt werden können. Im Folgenden ist eine Unterteilung nach Oestereich & Schröder (2017) zu finden, die auf dem Modell der Delegations-Modi von Jurgen Appelo basiert. Die Abstufung bezieht sich jeweils nur auf einen klar abgegrenzten Entscheidungsbereich und sollte daher stets in Abhängigkeit von der Wichtigkeit der Aufgabe und der Kompetenz des*r Mitarbeitenden gewählt werden.

Schau Dir die verschiedenen Delegations-Modi in Ruhe an und überlege Dir, in welchen Aufgabenbereichen Du bereits auf welche Art Entscheidungen abgibst und welche weitere Delegations-Stufe Du ausprobieren möchtest.

Abbildung 3: Delegations-Modi | Grafik von Bernd Oestereich (http://kollegiale-fuehrung.de)

Bsp. aus Oestereich & Schröder (2017, S. 290):

“Ich empfehle euch, dass wir an der Messe mit einem Stand teilnehmen, und brauche eine Entscheidung bis zum 15.3. (Delegationsmodus 5, Beraten).

Sollte ich bis dahin keine Entscheidung von euch bekommen, treffe ich die Entscheidung für euch ohne weitere Konsultation und erkläre sie euch hinterher (Delegationsmodus 2, Erklären).”

Bei der Wahl von Delegationsmodi ist es entscheidend, deinen Mitarbeitenden transparent zu machen, welchen Modus Du gewählt hast und warum. Wenn ein*e Mitarbeiter*in weiß, dass niemand mehr kontrollieren wird, entsteht ein höheres Verantwortungsbewusstsein, als wenn man nur mit Ideen dazu beiträgt. Gleichzeitig lassen sich unnötige Enttäuschungen ersparen, wenn Mitarbeitende fälschlicherweise denken, dass sie mehr Entscheidungsbefugnisse haben, als tatsächlich der Fall ist.

Verantwortungsmodell zur Übertragung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten

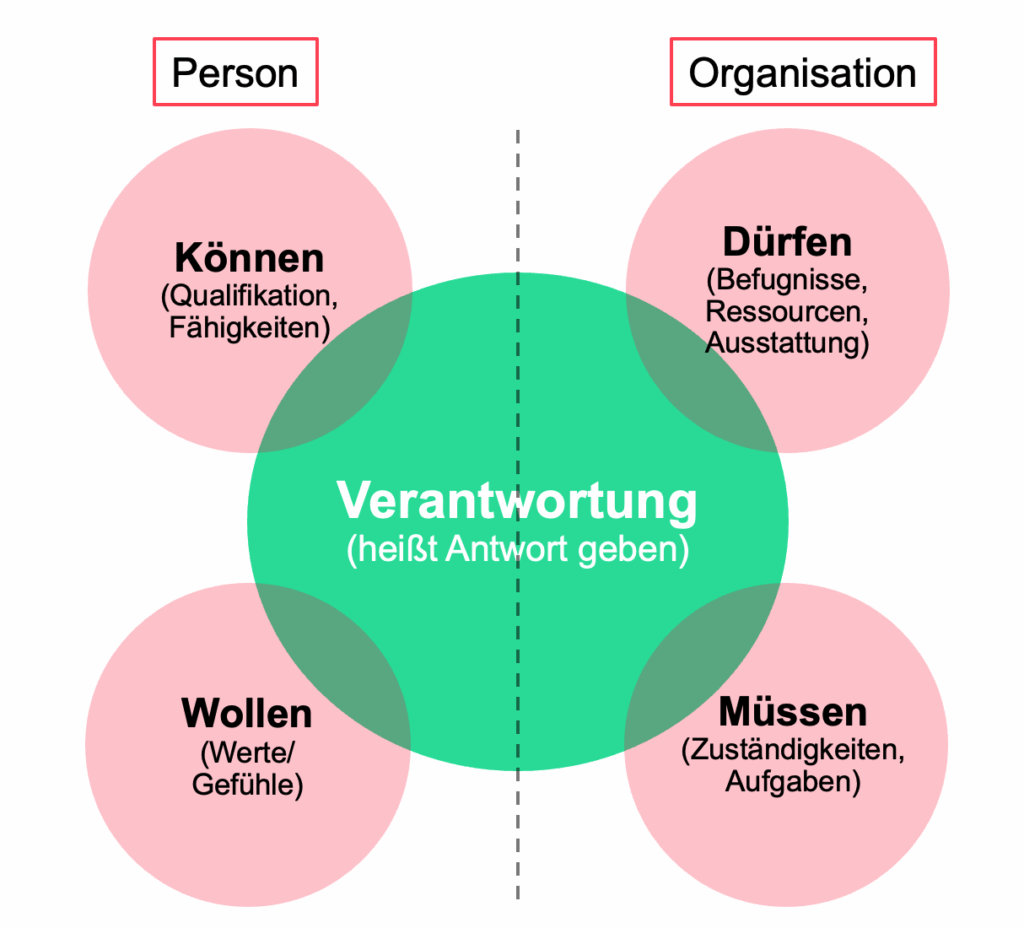

Wenn wir über Verantwortung sprechen, sprechen wir in der Regel über die Aufgaben, für deren Erledigung eine Person verantwortlich ist. Bernd Schmid hat in den 90er Jahren ein Modell entwickelt, das noch differenzierter auf Verantwortung blickt. Dieses Modell kann Führungskräften bei der Übertragung von Verantwortung helfen.

Es betrachtet Verantwortung aus vier Perspektiven: Müssen, Dürfen, Können und Wollen.

Abbildung 4: Verantwortungsmodell (Quelle: Schmid/messmer 2004 – isb Wiesloch)

Beim Müssen geht es um die klassischen Fragen der Aufgaben bzw. Zuständigkeiten. Was muss getan werden, welche Standards sollen eingehalten werden, wie soll das Ergebnis aussehen und wann soll es erledigt sein?

Das Dürfen schaut auf die Befugnisse, die für die Erfüllung der Aufgabe notwendig sind. Wofür muss der Ausführende autorisiert sein? Hierbei geht es teilweise um formale Befugnisse über beispielsweise Budget oder auch Prokura, genauso aber auch um die informelle Autorisierung, bei der eine Führungskraft den anderen Mitarbeitenden mitteilt, dass Person xy für ein bestimmtes Projekt zuständig ist und sich bitte nach ihm*r gerichtet wird. Neben den Befugnissen geht es aber auch um zeitliche wie finanzielle Ressourcen, die notwendig sind.

Diese beiden Perspektiven sind von der Organisation vorgegeben bzw. beeinflussbar. Auf der Seite des Individuums finden sich das Können und das Wollen.

Beim Können geht es um die Frage, welche Kompetenzen für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe nötig sind und ob die entsprechende Person diese auch besitzt.

Das Wollen wird im Alltag am wenigsten berücksichtigt. Hierbei geht es um die Frage der Motivation. Welche Aufgaben machen dem*r Mitarbeitenden Spaß, wofür brennt er oder sie?

Dies sind Fragen, die Du Dir als Führungskraft vor der Übertragung von Verantwortung stellen solltest. Noch besser ist es, diese Fragen gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu klären. Ein solches Gespräch kann auch mit dem gesamten Team geführt werden.

Wenn Du wenig Zeit hast, stelle Dir vorab folgende Fragen:

- Welche Aufgabe möchte ich delegieren?

- Was erwarte ich konkret von dem Ergebnis?

- Welche Kompetenzen und welche „Befugnisse“ braucht der/die Mitarbeitende?

- Wie stark möchte ich eingebunden sein (Delegations-Modi)?

Teile dann Deine Antworten mit Deiner*m Mitarbeitenden und frage, was sie zuversichtlich sie sind und was sie noch brauchen.

Unterstützung der Mitarbeitenden beim Aufbau neuer Kompetenzen und im Umgang mit Herausforderungen

Damit Mitarbeitende sich entwickeln und in Zukunft mehr und mehr Verantwortung übernehmen, müssen Führungskräfte sie entsprechend begleiten. Speziell im Umgang mit herausfordernden Situationen haben sie die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Anstatt als Retter mit der Lösung einzuspringen, kannst Du Mitarbeitenden dabei unterstützen, die Probleme selbst zu lösen. Das GROW-Modell (Graham Alexander & John Whitmore) bietet eine Orientierungshilfe für den Ablauf solch unterstützender Gespräche.

GROW-Modell

Aus den vier dargestellten Bereichen werden nacheinander Fragen gestellt:

GOAL Setting (Zielsetzung)

- Worum geht es? Was möchtest Du erreichen?

- Wie sähe ein guter Zielzustand aus?

REALITY Checking (Realitätsprüfung)

- Was hast Du bisher unternommen, um das Ziel zu erreichen?

- Welchen Effekt / Ergebnis hat das gehabt?

- Was machst Du momentan, was dem Ziel im Weg stehen könnte?

- Was hat Dich davon abgehalten, andere Dinge auszuprobieren?

- Wie viel Einfluss hast Du auf die momentane Situation?

- Was wäre die Konsequenz, wenn Du das Ziel nicht erreichen?

OPTIONS (Alternative Strategien)

- Wenn Du es noch einmal machen könntest, was würdest Du anders machen?

- Was sind Deine Optionen?

- Was hat in der Vergangenheit gut funktioniert?

WILL (Nächste Schritte)

- Auf einer Skala von 1-10: Wie wahrscheinlich ist es, dass Du die Vorhaben umsetzt?

- Was nimmst Du Dir konkret zur Umsetzung vor? Was und wann wirst Du es tun?

- Welche Hindernisse könnten Dir auf diesem Weg begegnen?

- Welche Unterstützung benötigst Du zur Zielerreichung?

- Welche weiteren Überlegungen kommen Dir in den Sinn?

Tipps und Tricks zur Förderung von eigenverantwortlichem Denken und Entscheidungsfähigkeit

Selbst nach einer erfolgreichen Delegation von Verantwortung bzw. bestimmter Aufgabenbereiche fällt es einigen Mitarbeitenden schwer, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Teilweise liegt dies in ihrer Persönlichkeit begründet und teilweise in den Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Führungskräfte werden in diesen Fällen darum gebeten, eine Entscheidung zu treffen.

Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie Du das eigenständige Denken und Entscheiden Deiner Mitarbeitenden fördern kannst:

Keine Frage ohne Vorschlag

Stelle die Regel auf, dass Mitarbeitende nicht mehr fragen dürfen „Was soll ich tun?“, sondern jedes Mal mit einem eigenen Vorschlag auf Dich zukommen sollen. Du kannst dann immer noch entscheiden, ob Du zustimmst. Viel wichtiger ist jedoch, dass Deine Mitarbeitenden so anfangen, selber zu überlegen und mit der Zeit wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass die meisten ihrer Vorschläge 1 zu 1 angenommen werden, was ihr Selbstbewusstsein stärken wird.

Was würdest Du tun?

Eine abgewandelte Form ist die einfache Frage „Was würdest Du tun, wenn ich nicht da bin und Du der/die einzige bist, der/die jetzt entscheiden muss?“

3x-Nein oder Good enough to try

Eine weitere Möglichkeit ist es, deinen mitarbeitenden, die 3x-Nein-Regel ans Herz zu legen. Hierbei stellt man sich vor einer Entscheidung, die Fragen „Schadet es mir?“, „ Schadet es dem Kunden?“ Und „Schadet es dem Unternehmen?“. Wenn die Antwort dreimal nein ist, dann ist die Entscheidung gut genug. Mitarbeitende – genauso wie Führungskräfte – dürfen lernen, das Entscheidung nicht immer perfekt sein müssen, sondern häufig nur gut genug, um es zu probieren.

Herausforderungen und Stolpersteine

Mit dem reinen Delegieren von Aufgaben ist es häufig nicht getan. Ein wichtiger Teil der Arbeit beginnt erst dann. Wie Du mit möglichen Herausforderungen umgehen und auf was Du sonst noch achten solltest, erfährst Du in den folgenden Abschnitten.

Angst vor Verantwortung

Wenn Menschen nicht in dem Maße Verantwortung übernehmen, wie wir es uns wünschen oder sogar deutlich sagen, dass sie bestimmte Dinge nicht tun wollen, kann dies verschieden Gründe haben. Vielleicht wissen sie nicht, was sie genau tun sollen oder warum. Oder sie haben nicht die nötigen Kompetenzen oder glauben, sie haben sie nicht. Oder es fehlt ihnen an Ressourcen (Zeit, Mitarbeitende, etc.). Wenn wir um den konkreten Grund wissen, können wir als Führungskraft aktiv werden. Bspw. durch Kommunikation, Training oder Bereitstellen von Ressourcen.

Und dann gibt es noch den Fall, dass Mitarbeitende keine Verantwortung übernehmen möchte. Ein Grund dafür ist, dass Verantwortung insbesondere im Unternehmen Kontext häufig als etwas negatives/belastendes wahrgenommen wird, so dass man im besten Falle noch zusätzlich vergütet wird (siehe höhere Vergütung für Führungskräfte).

Wichtig ist hierbei jedoch die Unterscheidung zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit (im englischen accountability versus responsibility). Meistens fürchten mitarbeitende, die accountability, also umgangssprachlich den Kopf hinhalten und weniger die responsibility, also die Verpflichtung, eine Aufgabe zu erledigen.

Wichtig ist es, den Fokus der mitarbeitenden auf das Thema responsibility zu richten und Verantwortung eher als etwas positives zu Rahmen, was mit Vertrauen und auch Entscheidungsspielraum verbunden ist. Denn am Ende werden die delegierenden Führungskräfte in der Regel immer „den Kopf hinhalten müssen“.

Grundsätzlich lohnt es sich immer, mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu gehen, anstatt vorschnell irgendwelche Annahmen zu treffen.

Feedback und Quick-Wins

Viele Führungskräfte geben Verantwortung ab, delegieren Aufgaben und – sofern sie nicht in Kontrollwahn verfallen – ziehen sich sukzessive zurück.

Für Mitarbeitenden bedeutet die Übernahme von neuer Verantwortung häufig auch zusätzliche zeitliche aber vor allem auch psychische Belastung. Nicht immer wird Delegation als Zeichen der Wertschätzung der eigenen Kompetenz gesehen.

Mitarbeitende machen sich Gedanken darüber, ob ihre Arbeit gut genug ist. Als Führungskraft ist es Deine Aufgabe, deinen Mitarbeitenden ausreichend Feedback zu geben. Was erlebst Du bereits als besonders positiv? Wo gibt es noch Handlungsbedarf?

Damit die Motivation bei Mitarbeitenden hoch bleibt, delegiere Aufgaben so, dass auch schnelle Erfolge sichtbar werden. Diese kannst Du bereits bei der Delegation besprechen (“Woran erkennst Du, dass Du Fortschritte machst?”).

Mitarbeitenden fällt es oft schwer, die eigenen Fortschritte wahrzunehmen bzw. anzuerkennen. Zeige als Führungskraft, dass Du diese zusätzliche Verantwortungsübernahme siehst und wertschätzt. So sicherst Du Dir die Bereitschaft der Mitarbeitenden, auch bei neuen Themen wieder in die Verantwortung zu gehen.

Please the boss

Reinhard Sprenger (2002, S. 168) bringt die Misere auf den Punkt: „Please the boss – das ist die Krankheit, die wir uns durch die Delegationspraxis zugezogen haben. Denn Delegation heißt: Aufgaben abgeben, aber dafür sorgen, daß sie im Sinne des Meisters ausgeführt werden. Selbstverantwortung ade!“

Verantwortung abgeben, bedeutet immer auch ein Risiko einzugehen. Das Risiko, dass Mitarbeitende es anders erledigen, als ich es selbst tun würde. Und ggf. auch, dass auf dem Weg erstmal Fehler passieren. Gleichzeitig kann Vertrauen und die Entwicklung von Eigenverantwortung nur gelingen, wenn ich als Führungskraft bereit bin, dieses Risiko einzugehen.

Als Führungskraft ist es wichtig, sich der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf die Mitarbeitenden bewusst zu sein. Es geht darum, Verantwortung abzugeben, eventuell aufgetretene Fehler anzusprechen, diese jedoch als Lerngelegenheit wahrzunehmen und die Mitarbeitenden zu ermutigen, (dennoch) weiter Verantwortung zu übernehmen.

Wenn Du ganz klare Vorstellungen davon hast, wie eine Aufgabe zu erledigen ist, dann sag es deinen Mitarbeitenden. Was Du jedoch nicht erwarten kannst, ist, dass Deine Mitarbeitenden dadurch eigenständiger werden. Du schaffst dadurch Roboter, die sich nur an ihrem Vorgesetzten orientieren. Wenn Du eigenständig denkende Mitarbeitende möchtest, dann musst Du sie auch eigenständig denken und handeln lassen. Dies ist die große Herausforderung.

Im Folgenden erhältst Du einige Impulse wie Du mit dieser Unsicherheit umgehen kannst.

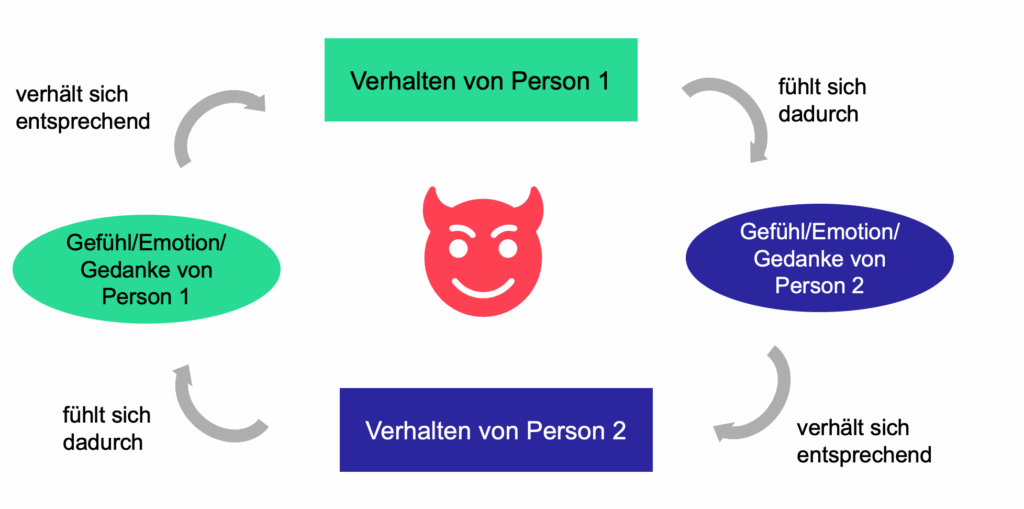

Das Teufelskreis-Modell – Wie wir uns gegenseitig beeinflussen

Dass Vertrauen ein wichtiger Aspekt im Delegationsprozess ist, macht das „Teufelskreis-Modell“ von Schulz von Thun deutlich (Abbildung 5).

Abbildung 5: Teufelskreis-Modell nach Schulz von Thun

Am Beispiel von Kontrollverhalten bei Führungskräften gehen wir davon aus, dass eine Führungskraft die Arbeitsergebnisse ihres*r Mitarbeitenden kontrolliert und ggf. korrigiert. Dieses Verhalten kann bei dem*r Mitarbeitenden das Gefühl auslösen, dass die Führungskraft ihr*m nicht vertraut. Dadurch kann Demotivation entstehen sowie die Erkenntnis, dass man nicht 100% geben muss, wenn ohnehin immer kontrolliert wird. Die daraufhin entsprechend schlechtere Arbeitsleistung bestätigt die Führungskraft wiederum in ihrem Verhalten. Das vertrackte an dieser Situation ist, dass beide Parteien gute Gründe für ihr Verhalten haben und sich meist nicht sagen lässt, wer oder was der eigentliche Auslöser war. Hierbei lässt sich in der Regel schwer beurteilen, bei wem das Verhalten angefangen hat. Für die Lösungsfindung ist das ohnehin irrelevant.

Was mache ich, wenn Verantwortung nicht wie gewünscht wahrgenommen wird?

Der oben beschriebene Teufelskreis veranschaulicht, welchen großen Einfluss dein Führungsverhalten auf die Verantwortungsübernahme von Mitarbeitenden hat.

Jedes Mal, wenn wir Verantwortung abgeben, gehen wir ein gewisses Risiko ein, dass etwas nicht so getan wird, wie wir es erhofft haben. Entscheidend für den nachhaltigen Aufbau von eigenverantwortlichem Handeln Deiner Mitarbeitenden ist, wie wir mit solchen Situationen umgehen.

Umgang mit Fehlern oder unerwünschten Ergebnissen

Neben der mangelhaften Übernahme von Verantwortung kann es beim Ausführen von delegierten Aufgaben immer auch zu Fehlern oder einem nicht so gutem Ergebnis kommen.

Viele Mitarbeitende haben häufig die Haltung „wenn Du mir die Aufgabe gibst, dann beschwer Dich nachher auch nicht, wenn es nicht so geworden ist, wie Du es wolltest“.

Wichtig ist es, bereits vorab klarzumachen, dass das Delegieren von Verantwortung nicht bedeutet, dass im Anschluss nicht auch Kritik geübt wird, sofern etwas nicht wie erhofft gelaufen ist.

Entscheidend ist auch hier die Art und Weise, wie ich darüber spreche. Dies sollte wertschätzend geschehen, mit einer Haltung, die gute Absichten unterstellt und darauf abzielen, zu lernen.

Achtsames Formulieren ist dabei sehr wichtig: “Warum hast Du”-Fragen bringen Menschen in eine Verteidigungshaltung. Frage eher “Wie bist Du darauf gekommen, xy so zu machen?” oder “Was waren Deine Beweggründe?”

Reflexionsfragen

- Wie reagiere ich auf Fehler meiner Mitarbeitenden?

- Sind meine Reaktionen konsistent? Wenn nicht, wovon hängt welche Reaktion ab?

- Inwiefern fördert mein Verhalten eine erwünschte Fehlerkultur? Wodurch verhindere ich diese?

Fazit

Der Deep Dive hat dargestellt, dass es beim Fördern der Eigenverantwortung von Mitarbeitenden um mehr geht als die bloße Delegation bestimmter Aufgaben. Es gibt viele Aspekte, die uns daran hindern, Verantwortung abzugeben. Mach Dir als Führungskraft bewusst, was Dich derzeit noch davon abhält, mehr Verantwortung abzugeben und welchen Nutzen es für Dich und Deine Mitarbeitenden haben kann. Überlege Dir, in welchen Bereichen Du mehr Verantwortung abgeben möchtest und welches Maß an Freiheit das angemessene ist. Bereite Delegationsgespräche sorgfältig vor und kreiere sie als einen gemeinsamen Dialog mit deinen Mitarbeitenden. Sei Dir der Wirkung deines Verhaltens auf Deine Mitarbeitenden bewusst. Eigenverantwortung Fördern ist nicht immer leicht, aber es zahlt sich aus.

Geschrieben von: Sven Lübbers

Quellen

Appelo, J. (2011). Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Boston: Pearson Education.

Gloger, Boris & Rösner, Dieter (2014). Selbstorganisation braucht Führung: Die einfachen Geheimnisse agilen Managements. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.

Oestereich, Bernd & Schröder, Claudia (2016). Das kollegial geführte Unternehmen: Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen. Vahlen.

Pink, D. (2019). Drive: Was Sie wirklich motiviert. Ecowin Verlag.

Schulz von Thun, Friedemann (2010). Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Sprenger, Reinhard (2002). Das Prinzip Selbstverantwortung – Wege zur Motivation. Campus.

Whitmore, J. (2006). Coaching für die Praxis. Wesentliches für jede Führungskraft. Staufen: allesimfluss.

© Foto: Gérard Pleynet